说到黄颡鱼,大家应该都不陌生,没有养过也吃过;确实,黄颡鱼因其肉质细嫩,无肌间刺,味道鲜美,受到广大消费者的喜爱;并且行情相对来说比较稳定,亩产量较高,效益好,因此也受到养殖户的追捧。然而近些年,随着养殖环境日益恶化,加之黄颡鱼作为一种无鳞鱼,疾病防治用药更加困难,养殖病害频发也给黄颡鱼养户提出了更高的要求。

1)市场稳定

黄颡鱼近几年市场行情平稳,销售价格连续多年都稳定在9-10元,高的时候价格一度突破14.0元/斤;黄颡鱼养殖饲料成本大概在5.5-6.0元/斤,综合养殖成本能控制在6.5元/斤以内,其养殖效益仅次于近年养殖爆品加州鲈。

2)利润可观

一般来说池塘精养黄颡鱼模式分两个阶段:第一阶段,小塘口育苗阶段,秋花培育到次年3-4月份可达到40尾/斤左右;第二阶段,4-5月份将培育苗种分到大塘养成,亩投苗13000-15000尾,如果养到当年10月份开始售卖,亩产在2500斤左右,基本上可是实现1万元以上的利润。

3)养殖门槛相对不高

黄颡鱼相对鲈鱼和鳜鱼,以及其他名特优养殖品种来说,需要的资金投入和技术储备更低,很多养殖四大家鱼的养殖户都能很快上手,也正是这个原因,这几年黄颡鱼养殖的规模发展很迅速。

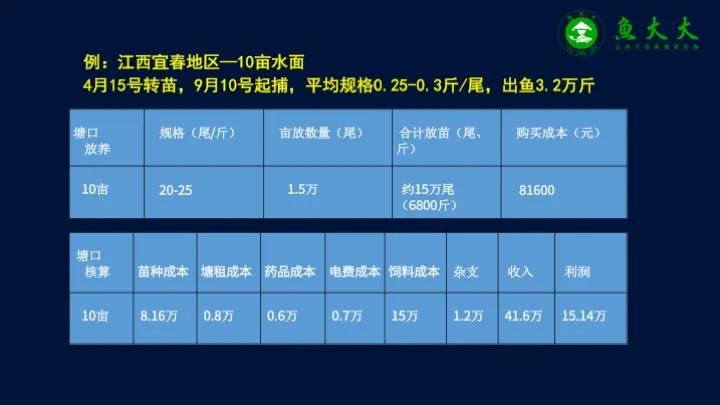

现在很多养殖黄颡鱼的人,一味追求高产量;其实高产量不一定意味着高效益,相反,密度高了,反而容易出问题;所以,建议黄颡鱼养殖,一定要选择适合自己的模式;这里跟大家分享一个当年放苗,当年出鱼的案例:

这是江西宜春一个10亩精养塘,4月15号放规格20-25尾的鱼苗,9月10号出规格2两5-3两的鱼,10亩塘一共出了32000斤鱼;成本核算下来,他这个10亩的塘,净赚了15万,而且是在9月上旬就完成了清塘和晒塘的工作,为明年的养殖做好准备。

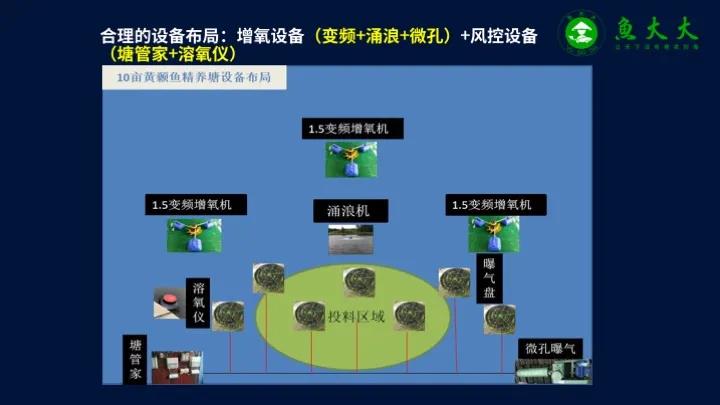

这个案例的分享,虽然不是单产产量最高,也不是赚钱最多的,但是对大部分养殖户朋友来说,是养殖周期相对较短,风险相对较低的养殖模式,希望大家可以参考,下面是池塘的机械布局,也可供大家参考:

1.小瓜虫

小瓜虫主要寄生在皮肤、鳍条、头、口腔以及眼部等部位,体表粘液增多,严重就形成白点,镜检为椭圆形或球形,体披有分布均匀的纤毛,体中部有一个马蹄形或香肠状的大核。

感染症状:早期聚团于水面或岸边,游动缓慢、摄食减退,严重时,继发细菌真菌感染,死亡率极高,甚至全军覆没。

1)小瓜虫预防

小瓜虫繁殖最适宜水温为15-25℃,所以多在9-11月、3-5月发生,尤其在缺乏光照、低温、缺乏饵料、水质清瘦及鱼体受伤、抵抗力低的情况下易流行,苗种期间感染率更高。这就决定预防工作的时间节点以及方向。

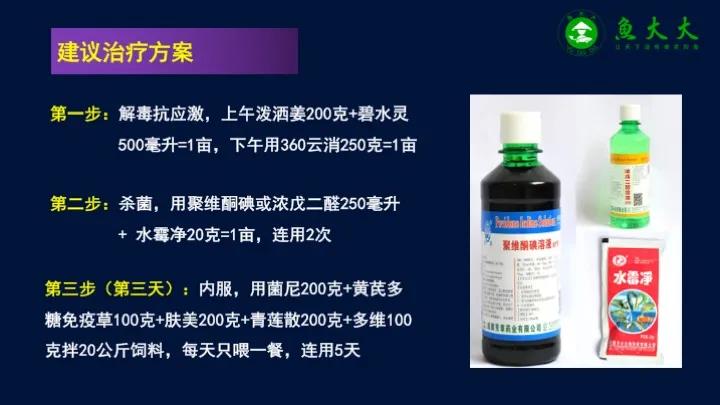

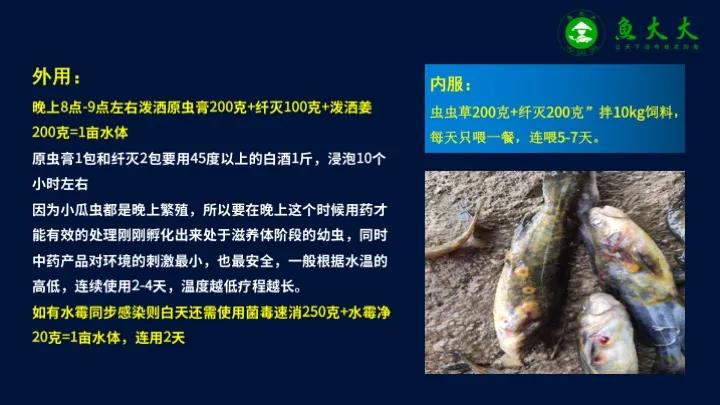

2)小瓜虫治疗

小瓜虫繁殖会经历三个阶段:滋养体、包囊和掠食体,成虫(滋养体)和包囊都是很难用药杀死的,只有在繁殖周期的第三个阶段掠食体阶段,也就是从包囊中孵化出来的幼虫寻找宿主的这个阶段才是药物敏感期,而且如果找不到寄主的话很快就会死去,因此最重要的预防原则就是阻止幼虫寻找寄主,而不能盲目去杀。

发病原因:1)3-4月份,水温16-20℃,适合真菌繁殖;2)越冬鱼感染主要是免疫力下降,抵抗力弱再加上气温回升,有毒有害物质大量释放,最容易被病原菌侵入;3)转塘放苗操作不当,机械损伤:4)小瓜虫同步感染,破坏鱼体表皮。

1)预防关键点:第一,越冬前,注重冬季管理,加强改底和内服保健;第二放苗转塘一定要带水操作,提前做好抗应激和预防水霉的工作。